主にセクシュアリティ・ジェンダーの分野で執筆をしながら、ダンサーとしても活動するレズビアン当事者の山﨑穂花さん。「わたしとアナタのための、エンパワ本」では毎月、彼女の本棚の中から、自信や安心、ありのままの尊さを教えてくれた本(=エンパワ本)を、“気付きの一文”を添えて3冊紹介。

第3回は、「aniseアニース 2001夏号 特集:1971~2001」「日本Lばなし講演録 第1集」「女を愛する女たちの物語: 日本で初めて!234人の証言で綴るレズビアン・リポート」を、アナタのためにピックアップ。

1997年に第5号をもって休刊したレズビアン、バイセクシュアル、そして多様なセクシュアルマイノリティのための雑誌『アニース』。本号は、4年ぶりの復刊として展開されたものだ(2003年に再び休刊)。本冊子はコミュニティの歴史を辿った年表や、歴史をつくってきた人たちのインタビューなどを取り上げており、日本の女性マイノリティコミュニティの過去を振り返る“完全版”と言っても過言ではない。また、今もなお存在する老舗ビアンバーのこぼれ話も必読だ。

◆気づきの一文

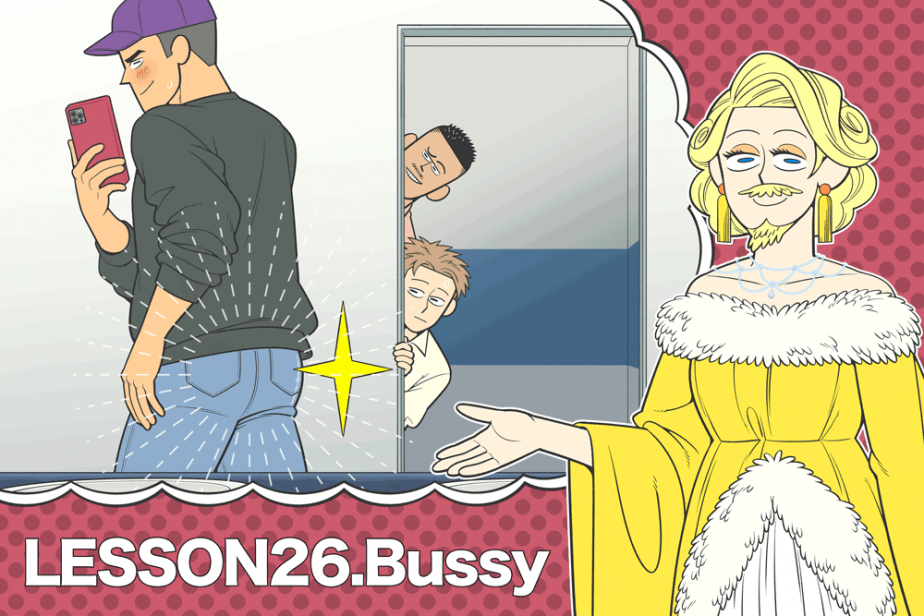

「ヘテロセクシュアルのような世の中で規範になっているものを扱う時には、ちょっとからかうようなところを入れるべきなんですよ」(23頁2段15行目)

ーー文は、当時発表された小説『裏ヴァージョン』の作家・松浦理英子のインタビューから抜粋。発信者として政治的な正しさというものを問題提起するのに、直接的な怒りや悲しみを表現するのではなく、ユーモアや風刺という形で抵抗することは、受け取り側の既存の価値観を浮き彫りにする有効な手段なのかもしれない。

日本の「L」コミュニティを単なる“流行り”ではなく、“存在している”ものとしてヒストリーを残すことを目標としたトークイベント「パフスクール」。その講演録として一冊にまとまったのが『日本Lばなし』だ。セクシュアルマイノリティとして過ごしてきたゲストのライフストーリーを聞きながら、Lの歴史をつないでいく9話分の講演録が収録されている。講演録だけでなく、レズビアンを中心としたコミュニティの動向が分かる年表や用語解説なども掲載され、10年以内に出版された本の中でこれほどリアルなLカルチャーそしてヒストリーをまとめた本は珍しい。

◆気づきの一文

「ロールモデルってすごく大切で、でもLにはそういう人が少ないから、ロールモデルになる人は全部背負っちゃうのかなって思います」(50頁1段8行目)

ーーゲイ男性が中心となるLGBTQ+アクティビズムのジェンダーギャップを痛感させられる一文だ。英語で「Burden of Representation(直訳すると、「代表の重荷」)」という単語があるように、ロールモデルの不在が故に、カミングアウトして表で活動する個人がそのコミュニティそのものの評価対象となり得てしまう。結果、コミュニティへの期待や重圧を一身に背負ってしまうことにつながる。私たちが今必要なことは、より良い社会の実現に他ならない。

“女を愛する女たち”が、日本で初めて自分の言葉で自分について語った、日本のレズビアン史に残る一冊。本書が出版された1980年代、別冊宝島では『わかりあいたいあなたのためのフェミニズム入門』など、フェミニズムやセクシュアルマイノリティについての本が出版され始める時期であった。「タチ この孤独な生き物」「レズビアン版 新千夜一夜物語」「女の愛・男の快楽」など、本書の目次を眺めるだけでも面白い。LGBTQ+が社会的文脈から扱われがちな現代では想像できないような視点から、当事者の物語が展開されている。

◆気づきの一文

「もし両方の家族にばれて、二人が別れさせられるなら、いつでも自殺を考えています」(234頁3段11行目)

ーー本書で扱うアンケートの「自殺をしようとしたことがあるか?」という質問に対して「自殺未遂」が30.6%、「思ったことがある」が33.9%という結果に。今もなおレズビアンやセクシュアルマイノリティが意識せざるを得ないテーマであることに驚きを隠せない。

文・写真/山﨑穂花 @honoka_yamasaki

記事制作/newTOKYO