女性の同性カップル4組がそれぞれの幸せを叶えるにあたって直面する妊活や子育てにまつわる諸問題を、密着取材を通して浮き彫りにしたドキュメンタリー映画『ふたりのまま』が2025年9月20日(土曜)に新宿K’s cinemaで公開される。本作で監督・撮影・編集を務めた長村さと子さん自身は、知人男性から精子提供を受けて女性パートナーとともに子育てをするレズビアン当事者だ。

現在は飲食店経営をする傍ら、子どもを授かることを望んでいる、あるいは育てているLGBTQ+当事者の支援を行う非営利型の一般社団法人「こどまっぷ」の代表も務めている。日本において同性間で子どもを授かることや育てることの難しさ、その中でも懸命に自分たちらしい生き方を模索する姿を捉えた本作を振り返りながら、公平な社会の実現に向けて変えていかなくてはいけないこと、そして未来への想いを伺った。

ーー「私たちは特別な存在ではなく、共に生きている」

ーー本作品は、世間では「いないこと」とされてきた同性カップルを「たしかな存在」として映し出しています。

この映画で重きを置いたのは、私の目で見たこの時代の家族の温かさや、日常のありのままの姿を記録することです。88分という上映時間ですべてを網羅することは難しく、無理に当事者から言葉を引き出すようなことはしたくなかったので、「特別な存在」としてではなく「共に生きている存在」として収めることを意識しました。

ーー同性カップルのリアルを映し出すことで、実際に子育てを考えている当事者のための映画にもなると感じました。

私自身、同性パートナーと子育てをする当事者ですが、身近なロールモデルがいないことが大きな課題だと感じています。実際に、私たち同性パートナーが子育てを考える際、まず直面するのは「どうやって子どもを授かり、家族になっていくのか」という基本的な疑問です。

理想はいくらでも膨らみますが、現実的な道筋が見えづらい現状があるので、ありのままの姿を記録することで、それがロールモデルとなると感じています。

ーー密着取材をすることになった4組の家族は、どのように決まったのでしょうか。

多様でありながらも、それぞれ違った問題に直面する家族の実情を伝えたいという気持ちがあったので、その思いを映像を通して伝えられる方たちであること、もう一つは撮影の意図や映像の扱い方について、しっかりと話し合い、双方、納得したうえで出演協力いただける方にお願いをしました。相手との関係性は映像から伝わるものだと思うので、対等で信頼感がお互いにある中で撮影したいと思いました。

また、ゲイカップルや里親制度など他にも多様な家族の形がありますが、テーマが大きく広がりすぎてしまうため、今回は「生殖補助医療を用いて生まれた子どもを中心とした、生まれた時に割り当てられた性別が女性同士のカップル」に絞らせてもらいました。

ーー制作という面では、どのような壁に直面しましたか。

一番悩ましかったのが、カップルの子どもの顔を出すか否かでした。小さい子は本人の意思を確認できないからです。モザイクをかけることも考えましたが、そうすると家族の日常にある温かさや、子どもがいてこその空気感が伝わりにくくなってしまいます。

この時代の家族の姿をありのままに記録するためには、顔を出してくださることが重要だと思い、出演者の皆さんともその点は話をして、本編では顔出しを承諾いただきました。

ーー4組の同性カップルの生活と観客の生活が地続きであることを改めて感じさせる構成に、監督の想いが詰まっているように感じました。

そこは最後まで葛藤しました。例えば、不妊治療を受けている1組のカップルのその後については、明確に示すべきか否か、悩んだシーンの一つでした。ただ、誰もが時間の経過とともに変化していく可能性もありますし、生まれてくる子どもたちも同じです。社会だって変わっていきます。なので、今起きていること、この瞬間を伝えることに集中しようと思いました。

ーー温かい家族の物語に垣間見える、社会的障壁

ーー本作では同性カップルが子どもを育てていくうえで、さまざまな困難に直面している現状が描かれています。

子どもを授かる前と後では、直面する問題が全く違います。まず、子どもを授かるための「妊活」。同性カップルの場合、病院の壁や高額な費用、そもそも「同性カップルには子どもがいない」という社会の認識が大きなハードルになります。

子どもが生まれた後も、産んでいない方のパートナーは法律上「他人」として扱われてしまう。パートナーシップ宣誓制度があっても、その証明を見せたからといって異性カップルと同等の社会的保障を受けられる範囲は限られているので、常に不安がつきまといます。

また、家族の1人が命に関わるような事態へ陥ったとしても「家族」として認めてもらうことが難しく、手術や治療の承諾はおろか、面会さえも許されない場合もあります。戸籍上のつながりがないために、育児休暇の取得、保育園・教育機関の手続きがスムーズに進まないなど、心理的負担だけでなく制度的な障壁も非常に大きいのが現状です。

ーー4組の密着以外にも、LGBTQ+コミュニティが直面する社会的な課題にも焦点を当てて撮影した素材もあったとお聞きしました。

社会的な課題の実態も知って欲しかったので、4組の密着以外にもそれらを伝える撮影をたくさんしていました。

例えば、私が運営する「こどまっぷ」の活動で妊娠中の同性カップルが医療施設から分娩拒否を受け、それを政治家に訴えた話や、私たちがLGBTQ+ファミリーの写真展を開催した時に、作品に「エゴイスト」と落書きされたり、私たちの存在を否定するひどい内容のアンケート回答が書かれていたりして。

そうした差別や偏見、攻撃が当たり前に存在することも映し出したい気持ちは強かったものの、温かい家族の物語と厳しい現実との間には大きなギャップが生まれてしまうので、本作に収めることはしませんでした。

ーー未来に向けて、国や社会に求めていることは何でしょうか。

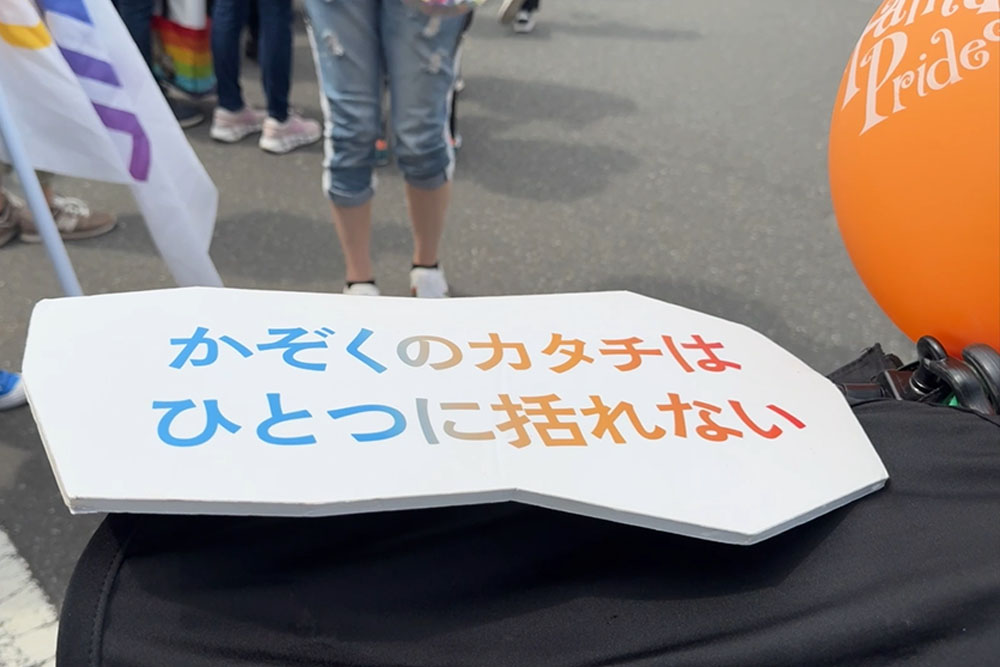

法律が家族のあり方を制限すること自体が、そもそもおかしいのではないかと感じています。多様な家族がすでに日本の社会には存在していて、その家族たちが平等に家族としての権利や保障を認められることを願っていますし、そのための法律や制度の調整が早く進んで欲しいと思っています。

また、子どもを育てる当事者が安心して生活できるようになるには、社会の意識の変化も必要です。そしてその変化を生むためには、政治家だけでなく、私たち一人ひとりの力が大切だと思っています。

ーー「希望を捨てないでほしい」。同性カップルの妊活・子育ての未来

ーー本作品はLGBTQ+コミュニティにとって大きな力になる一方、当事者ではない人たちにどう届けるかという課題もあるかと思います。

それは私にとっても大きな課題です。私がこの映画を撮ったのは、いろいろな家族の姿を現実的に見てもらいたいと思ったからです。まずは、映画館という場を第一歩として、このドキュメンタリーをできる限り多くの人に届けたいと思っています。そして映画館だけに限らず、企業や行政、教育の現場などでも上映してもらえたらと思っています。

ーー最後に、ゆくゆくは子どもを授かりたい、育てていきたいと考えている同性カップルの方々へメッセージをお願いします。

子どもを迎えるにあたって、子どもの気持ちや福祉の部分を第一に考え、できる限りの準備をしておくことは大切です。でも制度的な面ばかり話していると、希望がなくなってしまうかもしれないですし、準備のプレッシャーに立ち止まってしまう人もいるかもしれません。

そんな時には今回の映画に出てくる人たちの姿を思い出して、どうか希望を捨てないでほしいと思っています。一人一人の希望と勇気が、やがて社会を変える一歩につながっていくと信じています。

◆ふたりのまま 2025年9月20日(土)より新宿K’s cinemaほか全国順次公開

https://kodomap.org/futarinomama/

◆長村さと子さん

一般社団法人こどまっぷ共同代表として、子どもを望む、あるいは子育て中のLGBTQ+の当事者を長年にわたって支援している。女性同士のカップルや子どもを持ちたいと望む女性たちを中心に多くの相談を受けてきた。また、新宿二丁目で女性専用バーなどの飲食店を経営している。自身も同性のパートナーがおり、2015年世田谷区・渋谷区から始まった同性パートナーシップ制度に、また2021年には自ら声を上げ足立区で始まったパートナーシップ・ファミリーシップ制度に登録。長年の妊活の末、一児の母となり、子育て中。

取材・文/山﨑穂花

編集/芳賀たかし