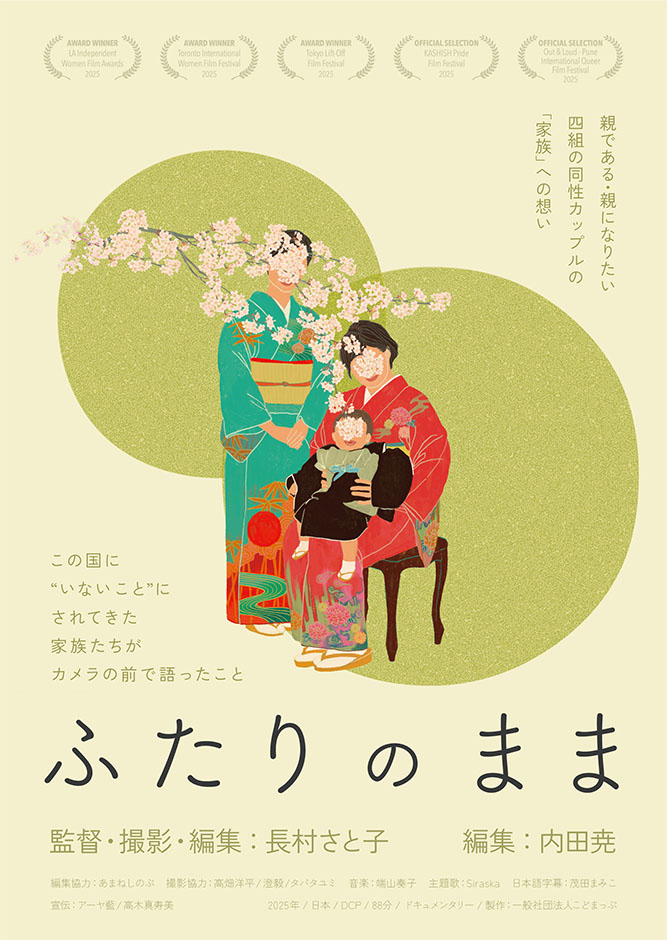

同性婚が認められていない日本だが、子どもを育てている同性カップルの「家族」はたくさん存在する。そして、その大多数が差別や偏見を懸念し、関係性を隠して暮らしている。9月20日(土)公開の映画『ふたりのまま』は、4組の「子どもを育てている/子どもを望む」同性カップルの日常をカメラに収めたドキュメンタリーだ。

ーー確かな”家族”として暮らす、4組の同性カップルの愛と日常の記録

精子提供をしてもらった友人と本人の両親たちと一緒に、生まれたばかりの赤ちゃんを育てるカップル。ステップファミリーになるために同棲を始めた、シングルマザーと同性のパートナーのカップル。長年、不妊治療に時間もお金も心も注いできたが、様々な「期限」にプレッシャーを感じているカップル。精子バンクを通じた精子提供で生まれ、育ててきた娘がまもなく成人を迎えるカップル。

一括りに同性カップルと言えども、直面する課題はそれぞれ。4組4様の「家族」の選択のなかにある、子どもへの愛情、子育ての悩み、未来への願いとはーー。

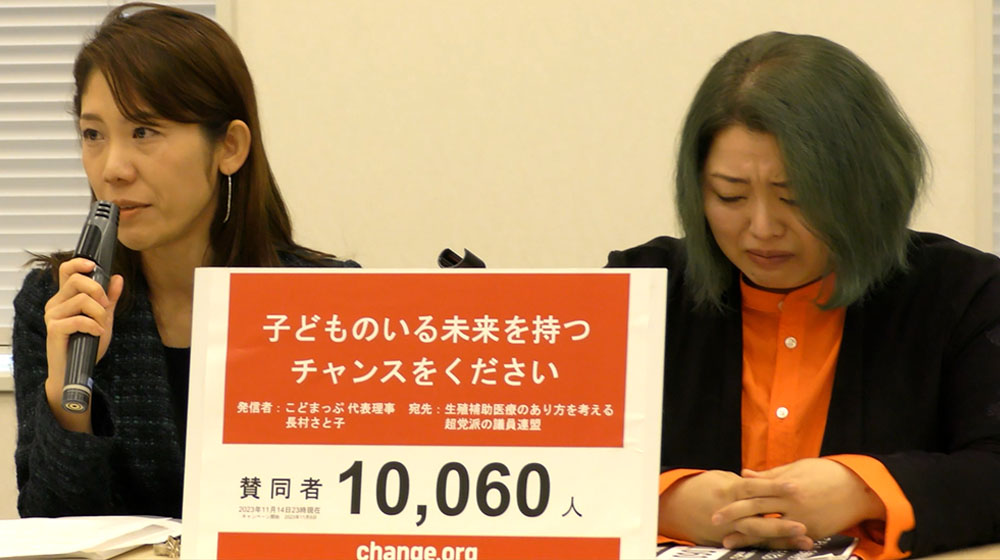

本作の監督を務めた長村さと子さんは「私自身も同性のパートナーと子育てをしている当事者です。まるで社会に存在しないかのような扱いを受け、同じような思いを抱える人たちが声を上げられずにいます。多くの当事者は特別なことを望んでいるのではなく、当たり前のスタート地点に立ちたいだけです」と、困難な状況に置かれている当事者の声や関係性を可視するために制作に至ったと話す。

続けて「家族のかたちはひとつではないということ。そしてこの作品が、若い当事者や、今を生きる子どもたちにとって、未来への希望のひとしずくとなることを願っています」と本作に込めた思いを打ち明けた。

ーー日本で同性パートナーシップ制度が渋谷区・世田谷区から始まったのが2015年11月。同制度は全国の自治体に広がり、人口カバー率9割を超えたが、法的に関係性が保証されるわけではなく、婚姻関係に紐づく様々な権利も認められていない。

また2025年2月には、同性カップルをはじめ、法的婚姻関係にはない人が、第三者からの提供精子・卵子を使った治療を医療機関で受けることを禁止する法案が国会に提出された(2025年6月現在、同法案は実質見送り)。これは実質的に、LGBTQのファミリー、そしてそのなかで育ってきた子どもの存在を否定するようなものだ。

誰もが同じスタートラインに立ち、子育てができる社会の実現に求められていることは何なのか。将来、同じ境遇に立たされる可能性がゼロではないセクシュアルマイノリティ当事者にも、ぜひ観てもらいたい。

◆ふたりのまま 2025年9月20日(土)より新宿K’s cinemaほか全国順次公開

https://kodomap.org/futarinomama/

◆長村さと子さん

一般社団法人こどまっぷ共同代表として、子どもを望む、あるいは子育て中のLGBTQ+の当事者を長年にわたって支援している。女性同士のカップルや子どもを持ちたいと望む女性たちを中心に多くの相談を受けてきた。また、新宿二丁目で女性専用バーなどの飲食店を経営している。自身も同性のパートナーがおり、2015年世田谷区・渋谷区から始まった同性パートナーシップ制度に、また2021年には自ら声を上げ足立区で始まったパートナーシップ・ファミリーシップ制度に登録。長年の妊活の末、一児の母となり、子育て中。

監督・撮影:長村さと子/編集:内田尭、長村さと子/製作・配給:一般社団法人こどまっぷ/88分/日本/2025年/ドキュメンタリー/編集協力:あまねしのぶ/撮影協力:高畑洋平、澄毅、タバタユミ/音楽:端山奏子/主題歌:Shirasuka「feel me」「傘がなくて」/日本語字幕:茂田まみこ/宣伝:アーヤ藍、高木真寿美 ©一般社団法人こどまっぷ

記事制作/newTOKYO