主にセクシュアリティ・ジェンダーの分野で執筆をしながら、ダンサーとしても活動するレズビアン当事者の山﨑穂花さん。「わたしとアナタのための、エンパワ本」では毎月、彼女の本棚の中から、自信や安心、ありのままの尊さを教えてくれた本(=エンパワ本)を、“気付きの一文”を添えて3冊紹介。

第5回は、クリスマスにぴったりの3冊をピックアップ。世間はクリスマスムードだが、きらびやかな街の喧騒から少し離れて、部屋で濃密な愛の物語に溺れてみるのも悪くない。『白い薔薇の淵まで』『キャロル』『ののはな通信』は、寒さを吹き飛ばすほどの熱い女同士の恋愛小説だ。

ーー忘れられない恋をした人、今好きな人がいる人、涙が出るほどつらい別れを経験した人。クリスマスはちょっぴり感傷的になるけど、彼女たちの激情と自分自身の心の叫びを重ね合わせて、思い切って物語の中の「愛」と「痛み」に浸りきってみるのはいかがだろうか。

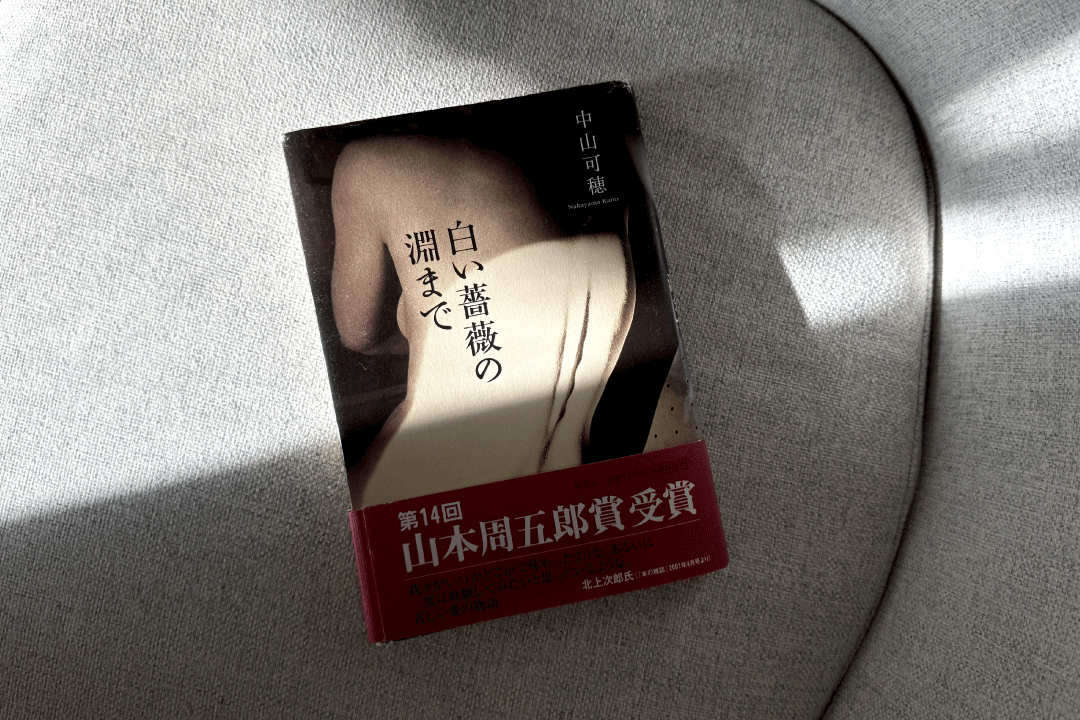

第14回山本周五郎賞を受賞した、中山可穂の代表作の一つ。

「そのとき、わたしは四十三歳で、ニューヨークの紀伊国屋書店にいた」という書き出しから始まる。深夜の書店で出会った「わたし」と新人女性作家の塁は、激しく求めあい、傷つけあいながらも、どうしても離れることができない修羅場を繰り返していく。タイトルにもある「白い薔薇」の花言葉には「純潔」「深い尊敬」のほかに「私はあなたにふさわしい」という意味もあるそう。泥沼のような愛憎劇を描きながらも、その根底にあるのは「この相手しかいない」という魂の結びつきを表しているのかもしれない。官能的で、切実で、痛々しいほどに美しい。覚悟を持ってページをめくりたい一冊だ。

◆気づきの一文

「脳髄の裏側の薔薇が、ぱっと咲いた」(93頁1行目)

ーー喧嘩と別離の苦しみを経て、傷ついた恋人・塁が主人公の胸に飛び込んでくる場面。恋のときめきを「心臓」ではなく「脳髄」と表現した衝撃的な一文だ。時に愛は、理屈や理性を超えた、精神の奥底や神経レベルまでを支配する。相手に触れたその瞬間にすべての苦痛が歓喜と快楽へと変換されてしまう麻薬のような感覚は、どこか懐かしさを感じる人もいるのではないだろうか。

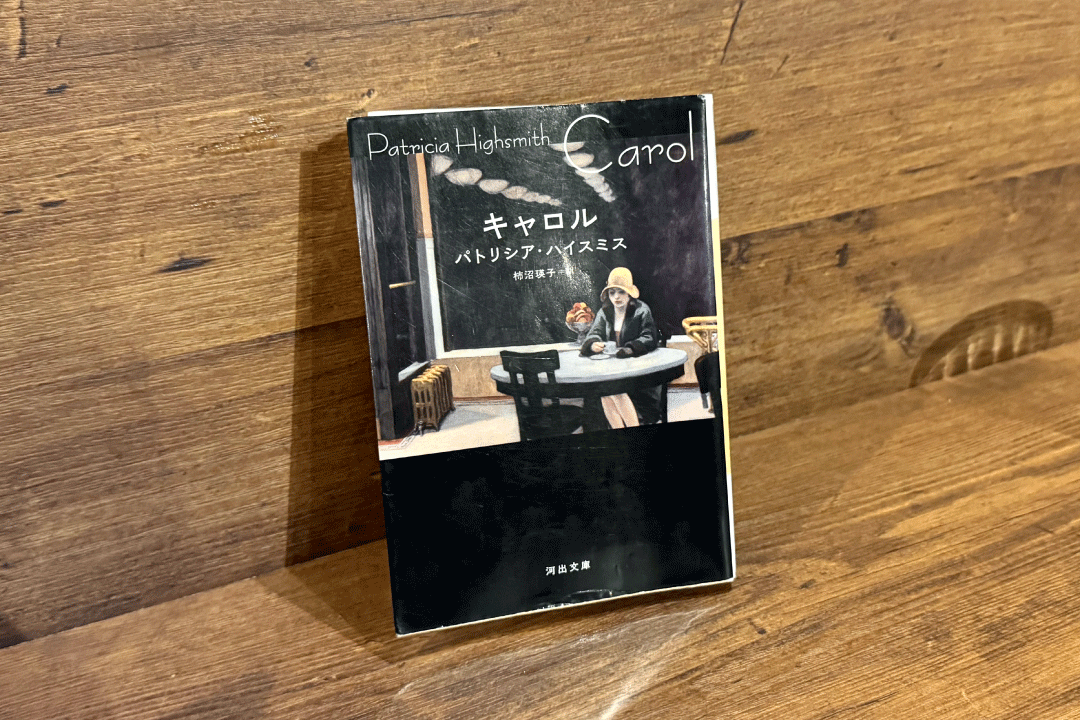

舞台は1950年代ニューヨーク。百貨店のおもちゃ売り場でアルバイトをしている19歳のテレーズが、ある日、娘へのクリスマスプレゼントを買いに来た優雅な女性客・キャロルに目を奪われたことから物語は進んでいく。

ハイスミスの実体験から生まれたこの愛の物語は、出版当時、著者の名を伏せ「クレア・モーガン」という別名義で世に出された。保守的な社会情勢の中、サスペンス作家としてのキャリアを守るため隠された名作だ。しかし、同性愛小説といえば孤独や死で終わるのが当たり前だった時代に、2人が共に未来へ歩み出す結末を描いた本作は、多くの読者にとって「救いの書」となったに違いない。

◆気づきの一文

「テレーズは女性の見たかったが、間近にあるグレーの瞳が炎のように揺らめいて、とてもまともには見てられなかった」(64頁16行目)

ーー原作『塩の値段』(後に『キャロル』として知られる)には、“Her eyes were gray, colorless, yet dominant as light or fire”(彼女の瞳はグレーで、色味こそないが、光か炎のように支配的だった)という一文がある。通常、グレーの瞳は「冷たさ」や「静けさ」を表すことが多いが、ハイスミスはそこに「炎(fire)」という対照的な言葉を置くことで、キャロルという女性が持つ、静謐な外見の下に隠された激しい情熱と魅力を表現している。

ミッション系の女子校に通うののとはな。女子高生時代から40代になるまでの四半世紀にわたる、2人の愛憎と絆を描いた物語だ。

少女時代の純粋な関係が、大人になるにつれて、キャリア、結婚、格差、そして恋愛感情の縺れによって、どのように変質し、それでも切れずに続いていくのか。また、本作は全編書簡体小説(すべて手紙やメールで構成)で書かれているため、「書かれていることしか分からない」という怖さがある。書かれなかった真実を想像しながら読み進めるのもこの本の醍醐味だ

◆気づきの一文

「私たちはいままで知らなかった音楽を奏で、ほかのだれにも聞こえない旋律を歌う」(61頁15行目)

ーー性愛を直接的な言葉を使わず、「音楽を奏でる」「旋律を歌う」と表現している。愛する人といる時、私たちはしばしば外界の雑音を忘れ、2人だけの世界へと切り離される。その愛の排他性、つまり2人だけで完結する閉じた空間で、互いに響き合うこと。恋愛とはまさに、2人だけの旋律を奏でる「共鳴」そのものなのかもしれない。

文・写真/山﨑穂花 @honoka_yamasaki

記事制作/newTOKYO