彼との出会いは、あまり気分の良いものではなかった。

「老け専なんです」

初めて会ったとき、どうして自分に声をかけてくれたのか聞くと彼は悪びれる様子もなくそう言った。

自分の老いを実感することはあるが、まさか、すでに自分がそちら側として認識されているとは思わず、言葉にし難い苛立ちを覚えた。

40代とはいえ、ジムにも通い身なりには気を遣っている。

アプリでは絶えず声をかけてもらえるし、30代前半に間違えられることだってある。

そういった出会いもあり、私の彼に対する印象は最悪だった。

二度と会うことはあるまいと思っていたが、何度断っても負けじと誘ってくる彼に絆されていってしまったのだろうか、気付けば頻繁にご飯へ行く仲になっていた。

あれほど老け専という言葉に対して苛立ったにもかかわらず、たしかに彼と一緒にいると歳の差を感じることが多かった。

彼はとてもアクティブな人間で「次はここに行きたい」「次はこれをしよう」と誘ってきた。

体力的に辛いこともあったが、彼といると若かった頃のように世界がとても新鮮だった。

今まで付き合ってきた相手が同年代や歳上ばかりだったため、一心に甘えられるという行為も悪くないものだなと感じていた。

一回り以上離れた彼は、それはもう全身で好意を表してきた。

仕事が早く終わり、彼をご飯に誘おうとメッセージを送ったときのことだ。

「今何してる?」

すぐに既読がつき返信がきた。

「次は一緒にどこ行こうかなって考えてた」

こんなに可愛い生き物がいるだろうか。

いい歳して恥ずかしいと思われるだろうが、彼の一挙手一投足が可愛くて仕方なくなってしまった。

しかし相手はまだ20代。

自分がそうであったように、若い人間の恋心というものは移ろいやすいものだ。

周りの友人からも「絶対遊ばれてるよ」と釘を刺された。

慎重に、慎重に。

そう意識はしていたものの、彼も私も出会った日から5年歳を重ねた。

明確な言葉はなかったがいつからかお互いを恋人として周りに紹介するようになり、同棲を始めてからはすでに3年が経つ。

それはいつもと変わらぬ夕食での出来事だった。

「別れてほしい」

彼は好物のハンバーグに手をつけず、真っ直ぐと私を見つめ言った。

何か予兆があったわけではない。

それにもかかわらず、全く驚かない自分に少し驚いてしまった。

私は缶ビールを開ける手を止め、少し姿勢を正して彼の方を見た。

彼の目を見て悟った。

もう何を言っても意味がないことを。

伊達に5年も一緒に過ごしてきたわけではない。

彼の言葉と視線は同意を求めず、もはやそれは静かな宣告であった。

「理由を聞いてもいい?」

彼は目線を逸らすことなく、小さく首を振った。

あぁ、なんて残酷なのだろうと思った。

この歳になって新たな相手を探すのはもはや不可能に近い。

彼にはまだ無限の可能性が広がっている。

いや、もうすでに素敵な出会いがあったのかもしれない。

この醜い嫉妬に彼は気付いているだろうか。

別れを告げられて最初に覚えた感情が悲しみよりも、将来への不安だったことに我ながらショックを受けた。

この関係を支えていたものは、愛というよりは惰性に近いものだったのかもしれない。

ただ、不思議と後悔は全くない。

彼と過ごした月日は紛れもなく幸せな日々だった。

こう思えるようになったのも、歳を重ねたおかげだろうか。

別れを告げた彼は早かった。

5年という歳月を感じさせないほど、翌月には荷物をまとめ、まるで最初からいなかったかのように私の世界から綺麗に消えた。

その後、風の噂で彼が20歳そこそこの子と付き合っていることを耳にした。

なんだかそれが無性におかしくて、「老け専」と口にしてみた。

声に出すと余計におかしく感じたが、一人で住むには広すぎる部屋でその言葉は響くことなく虚しくも消えていった。

いつまでも若いつもりでいたが、実際にはもう若くはない。

未来には限りがあるという残酷な事実からはもう目を背けられない。

今あるものはなんなのか。

もしかすると、そう悲観するものでもないのではないか。

無駄に歳を重ねてきたわけではない。

戦える、まだ戦えるが、一度休憩をしたいかもしれない。

窓からは欠けることのない月がこちらを見ている。

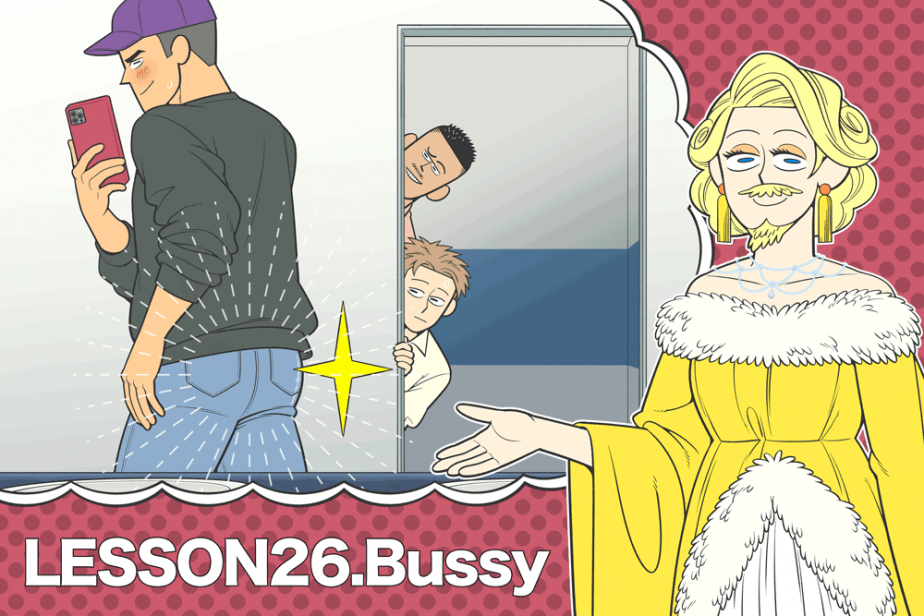

■〇〇な彼~ミスマッチなふたり~

Twitterやnoteなどで創作・発信をしているショートショートが、度々話題となっているやなの短期連載。毎回、東京のどこかであったかもしれない「僕」と「彼」のミスマッチングな恋をつづる。

文/やな Twitter@ariwara_no

イラスト/内堀深朔 Instagram@minola1216

記事制作/newTOKYO