2025年12⽉1⽇、世界エイズデーに合わせて東中野・ポレポレ坐で⾏われた、TOKYO AIDS WEEKS 2025参加イベント――Normal Screenが紹介・上映を担ったVisual AIDS短編映像プログラム「Meet Us Where Weʼre At」。

ハームリダクションを軸に、性的マイノリティや薬物使⽤者が置かれてきた社会的な位置をあらためて問い直す内容として、上映会ではチリ、ドイツ、ナイジェリア、プエルトリコ、ブラジル、ベトナム、ペ ルー、ポルトガルといった世界各国から集められた6本の短編映画が上映され、世界同時初上映となっ た。

企画趣旨にある「Meet Us Where Weʼre At (私たちがいる場所で出会う)」という⾔葉は、⽀援の場に⽴ つ⼈々だけでなく、可視化されづらいコミュニティで⽣きる多様な当事者に向けられている。HIVが「同 性愛者の病」とされた歴史、薬物使⽤に貼られた強固なスティグマ、そして“語れない”環境が依然として 残る⽇本社会。この⽂脈を背景にテーマは「⾒えづらさ」にフォーカスしていた。

切り取られる⾵景は、路上、⽀援の現場、当事者の⽣活の数々。上映された6本の短編は、薬物使⽤や依存をセンセーショナルな物語として扱うのではなく、そこに⽣きる⼈々の⽇常や関係性、迷いや選択の実際を捉えていた。⼈物の背景は多様でありながら、共通して浮かび上がるのは、それらの⽇常がしばしば社会の視界からこぼれ落ちてきたことであろう。それは同時に、社会の視線によって⽣じる“半透明な状態”であるとも⾔える。ドラマチックな構成ではなく、淡々と積み重ねる映像が多かったことも特徴的だった。

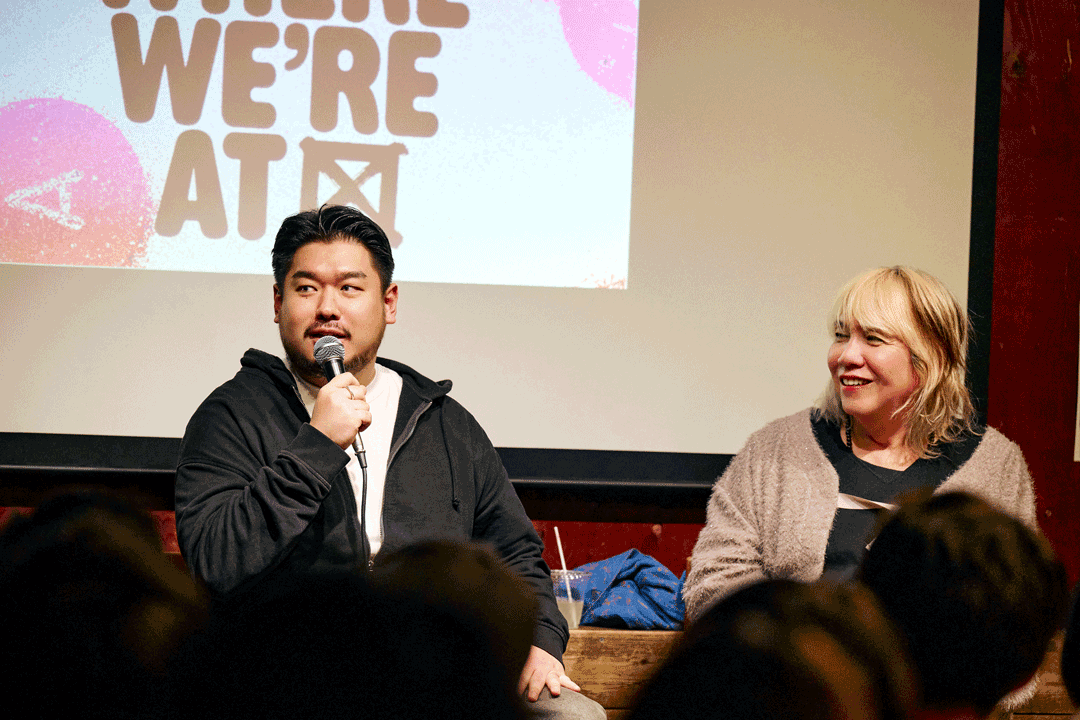

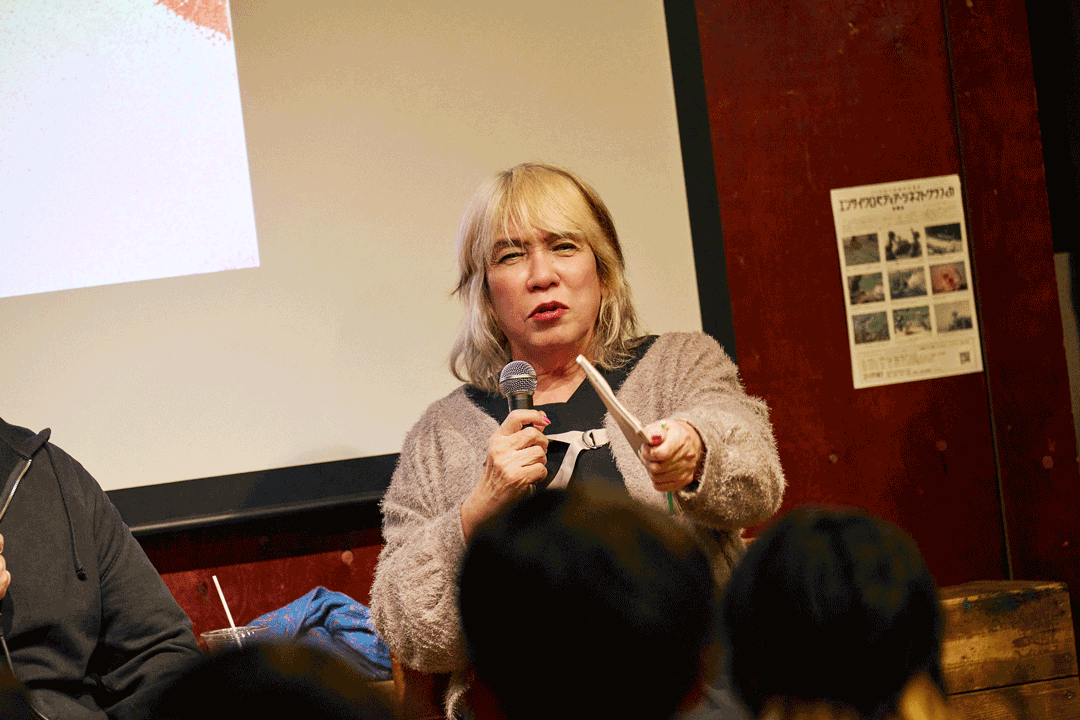

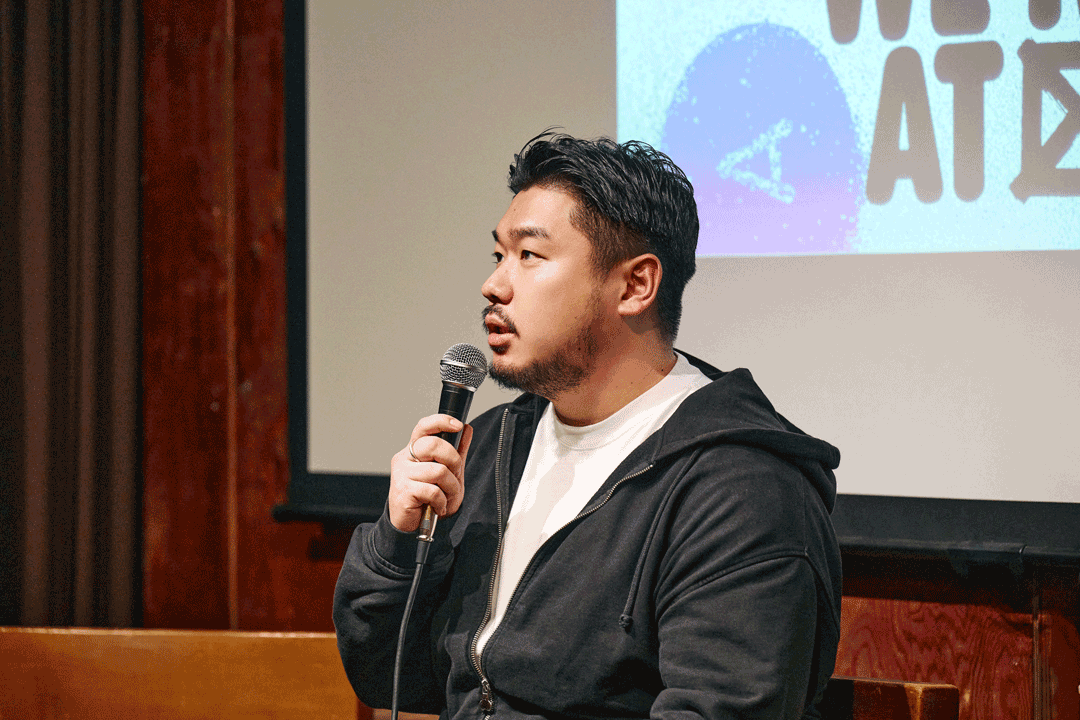

この夜、ゲスト登壇したのは、薬物依存症回復施設「⼤阪DARC」のディレクターとして薬物依存⽀援の 現場に⻑年関わる倉⽥めばさん(写真)と、東京を拠点に活動するDJで、新宿⼆丁⽬のイベントオーガ ナイズにも携わるDJ POIPOIさん。

※スティグマ:病気や障害、⼈種、性別など、特定の属性を持つ個⼈や集団に対して、社会が否定的な評価やイメージを付与することを指す。そうした「烙印」や「汚名」によって、当事者が偏⾒や差別、不利益を被る社会的な構造や状況も含めて意味する⾔葉。

ハームリダクションって?

今回上映された六作品全てを通じて、ハームリダクションという考え⽅が、重要な軸として据えられていた。ハームリダクションとは、薬物使⽤を⼀括して「悪」とし、断絶や隔離、刑罰へと向かわせるのではなく、「どうすればより安全に⽣きられるか」へと視点を移すアプローチだ。

注射器交換、メサドン治療、夜のアウトリーチ、相談の⼊り⼝づくり。

世界では、ポルトガルの⾮犯罪化政策が象徴的な例として知られている。薬物使⽤者の逮捕件数の減少にくわえ、HIVの新規感染や、薬物の過剰摂取死の⼤幅な減少といった成果が報告されている。

⼀⽅で⽇本では、薬物問題はいまだに刑罰の⽂脈に押し込まれ、治療や⽀援より「取り締まりの強化」が優先されがちである。厚いスティグマの壁が⽣まれ、⽀援の場を探すこと⾃体が難しくなっている現状がある。

映像が映し出した“⽇常の向こう側”

6本の作品はいずれも“ドラッグ”や“依存”といった単語から想像されがちな「破滅」ではなく、もっと静かで、やわらかく、しかし確実に痛みを帯びた「⽇常」を描いていた。

淡々と流れる時間の中に、家族との軋み、⾃分⾃⾝の影との対話、孤独を紛らわせるための⼀服、仲間との瞬間的な連帯が切り取られていた。それらは、僕たちが「⾒ようとしないこと」のすぐ近くで⽣きている⼈々の姿だった。⽬の前の⼈物は“当事者”であり、同時に“社会制度によって切り離された誰か”でもある。その距離があまりに曖昧だからこそ、観客としてもまた“何かを線引きする側”に⽴っていることを否応なく突きつけられる。

“半透明”という状態「存在しているのに、無いものとして扱われる。」

幕が下り、その後に続いたトークショーの中で倉⽥めばさんはこう話す。

「差別と、あと無視ですね。(中略)薬物依存者ってのは相⼿にされない、無視。その⼈が存在しないかのように扱われるっていうね。」

それから、相⼿にされない、無視される存在として、「幽霊」という⾔葉を使いながらこう続ける。「幽霊ってのはスティグマであって、社会が作り出したスティグマによって⾃分が幽霊になってるという、そういうことをものすごい感じるんですね。」

可視化されないことで、危険は深まる。助けを求められない。語れない。⾃分が“社会の外側へ押し出された”という感覚だけが強まっていく。そのグラデーションの中に、“半透明”という⽣のあり⽅が広がっていると感じた。

“変⼈”であることは、例外ではないんだ

「変わっている」、「周縁にいる」、「規範から外れる」ということがただの個⼈の属性ではなく、コミュニティ連帯の原動⼒になることを繰り返し訴えかけられた。そこでは、性的指向、薬物使⽤、セックスワーカー、メンタルヘルス、貧困、移⺠といった様々な要素が重なり合いながら、ひとりひとりの⽣の質感が浮かび上がる。

DJ POIPOIさんは⾃⾝が関わってきた活動を⼿がかりに、⼈と⼈とが緩やかにつながる「場」をいかに つくってきたかを語る。

「⾃分がやってることを⾒てだったり、参加してくれる⼈が「⾃分でやってみたいな。」とか、「こういうところがあるんだ。」みたいな場。例えばLGBTQ+とかHIVポジティブとか、そういった枠組みやアイデンティティのカテゴリーだけじゃなくて、ただ単に変⼈たちが集まってるみたいな感じで、それを肯定できる、「⾃分はなんか変⼈でもいいんだ。」みたいな感じの場ですかね。それを1⼈でも受け取ってもらって、その⼈たちがまた⾃分で何か始めたりとか、そこで出会った⼈と何かを作ったりとか、広げていったら、⾃分としてはめちゃくちゃ嬉しいなっていう感じです。」

そして倉⽥さんはこう続ける。

「⾒えないことは、消されることにつながる。だから、語れる場所が必要なんです。」

社会的弱者と呼ばれる⼈々は、弱いからではなく、社会の側が“⾒ようとしなかった”ために弱者として位置づけられてきたのだ。その⽂脈の中で、「語り合う場」を持つこと⾃体が、ハームリダクションの⼀要素として位置づけられていた。

制度とリアルのあいだで、僕たちはどこに⽴つのか

海外には、⾮犯罪化や包括的⽀援、コミュニティベースのプログラムといった明確な政策モデルがある。⼀⽅、⽇本では、刑罰やスティグマが当事者を⽀援の⼊り⼝から遠ざける構造が根強く残っている。しかし制度がすべてを決めるわけではない。

今回の上映会のように、当事者の語り、夜の現場、草の根コミュニティ、そして⼩さな連帯の場が、制度の外側から“安全地帯”を⽣み出してきた。制度よりも先に、僕たち⾃⾝の「⾒⽅」が変わりはじめているのかもしれない。

ーー編集部より

本記事は薬物使⽤を肯定・助⻑するものではありません。薬物に関わる⼈々を取り巻く社会的な課題と、その中で⽣きる当事者の声を可視化することを⽬的としています。法的な遵守、安全の確保を前提に、より適切な⽀援や理解につながる視点を提⽰するためのものです。

本記事で触れたテーマは、HIV、薬物使⽤、セクシュアリティなど、誰かにとっては⾮常に個⼈的で、語りづらいものかもしれません。もし今、ひとりで悩みや不安を抱えている⽅がいたら、無理に答えを出そうとせず、安⼼して話せる場所や⼈を探すことも、ひとつの選択です。⽀援や相談の形はさまざまにあります。必要なときには、専⾨の相談窓⼝やコミュニティの存在を思い出してもらえたらと思います。

■TOKYO AIDS WEEKS 2025/短編映像プログラム「Meet Us Where Weʼre At」

主催/Normal Screen

https://normalscreen.org/events/dwa25

厚⽣労働省 厚⽣労働科学研究費補助⾦ エイズ対策政策研究事業 「薬物を使⽤することがある ⼈のヘルスプロモーションを実現するための包括的⽀援に関する研究」、令和7〜9年度 厚⽣労 働省科学研究費補助⾦(エイズ対策政策研究事業)薬物を使⽤することがある⼈のヘルスプロモ ーションを実現するための包括的⽀援に関する研究(研究代表者 ⽣島嗣)課題名「商業空間に おける健康啓発活動の検討」(分担研究者 ⼤島岳)

https://stayhealthy.tokyo/

※ハームリダクションを取り巻く各地の様子を捉えた映像集「Meet Us Where We’re At」および、スペシャルトークで配布された資料は、以下より確認できます。

https://normalscreen.org/events/dwa25

協力/ぷれいす東京

撮影/新井雄大

記事制作/newTOKYO