主にセクシュアリティ・ジェンダーの分野で執筆をしながら、ダンサーとしても活動するレズビアン当事者の山﨑穂花さん。「わたしとアナタのための、エンパワ本」では毎月、彼女の本棚の中から、自信や安心、ありのままの尊さを教えてくれた本(=エンパワ本)を、“気付きの一文”を添えて3冊紹介。

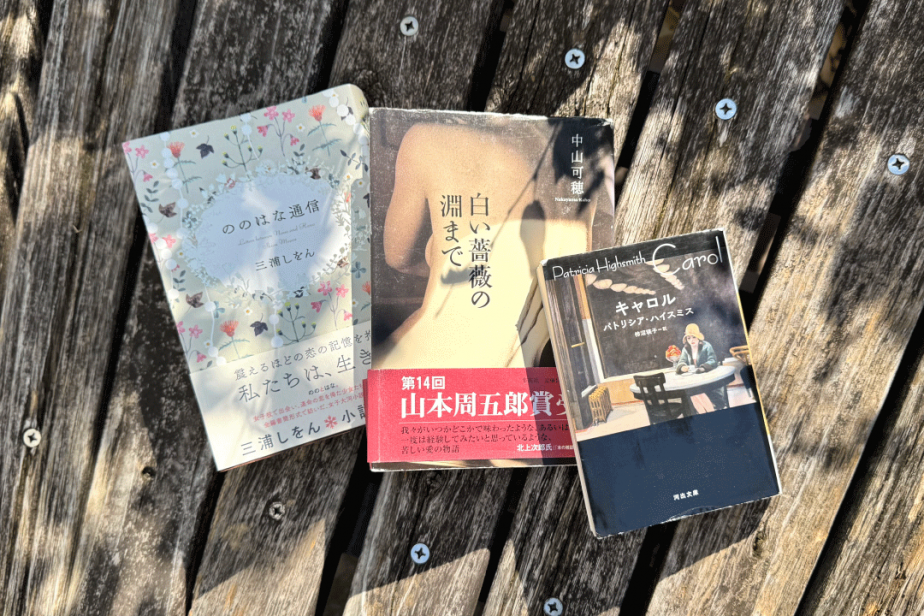

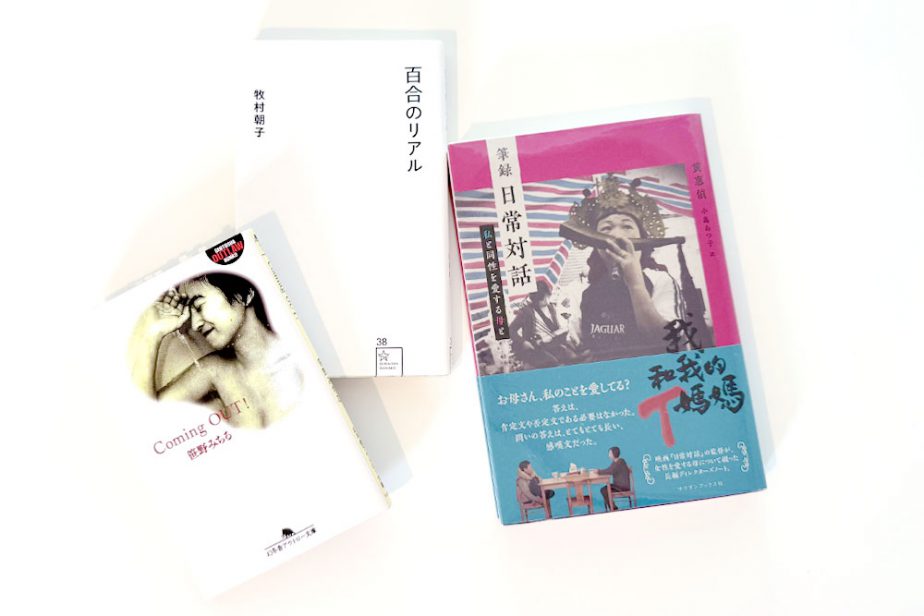

今回は、1990年代にレズビアンであることを公表した日本人アーティストの自伝「Coming OUT!」、女性同士で結婚をした著者が“百合”のイメージや価値観の乖離を考察した「百合のリアル」、レズビアンの母と著者の日常を記録した「筆録 日常対話 私と同性を愛する母と」を、アナタのためにピックアップ。

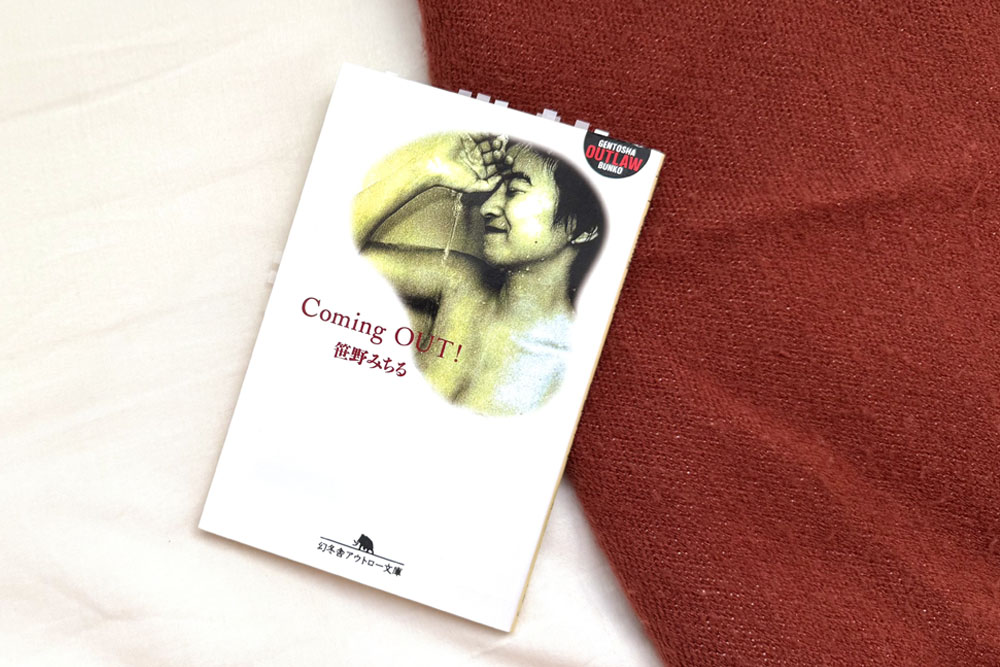

バンド「東京少年」のヴォーカリスト・笹野みちるによるエッセイ集。出版された1990年代は、著名人がセクシュアリティを公表することは極めて稀で、今よりも社会的な偏見や無理解が根強く存在していた時代。同性愛に関する情報も限られ、当事者が孤立しがちな状況の中、本書を通してメジャーシーンの女性アーティストとして日本初のカムアウトを果たした。

自身のセクシュアリティ、レズビアンであることを公表するまでの葛藤や、公表後の経験について綴られている。笹野氏は本書の構成を務めた掛札悠子の『レズビアンである、ということ(1992年)』を読んだことが、日本のマスメディアでカミングアウトをしようと決心した大きな転機となったと語っている。

◆気づきの一文

「『自分はレズビアンだ』って言うこと、それは、私の場合は結局、女と女の間にものすごくしっかりした関係がさまざまに築かれているんだっていう現実を無視できないものにしたいからなんだと思う」(142頁1行目)

ーー「レズビアンだ」と伝えると、「たまたまでしょ?」「男ともできるでしょ?」という言葉をかけられることは珍しくない。異性愛規範が前提の社会で笹野氏が綴ったこの想いは、レズビアンの存在を可視化するパワーを持っている。

タレント・作家である牧村朝子が、自身の同性愛者としての経験や当時は珍しい同性同士の結婚生活など通して「百合」というキーワードをテーマに、実際の女性同性愛者のリアルな姿との関係性を考察した一冊。一般的にも広く浸透している「百合」だが、時に男性視点のファンタジーとして描かれがちな側面もある。

実際の女性同性愛者の生活や価値観と乖離がある中で、本書は牧村氏自身の実際の経験に基づき、メディアで消費されがちな「百合」とはかけ離れた、現実的な「百合観」を伝えている。

◆気づきの一文

「それを決めるのはわたしでもお医者様でも誰でもなく、あなた自身ですよ」(112頁1行目)

ーーよくある質問の一例として挙がる「私はレズビアンでしょうか?」に対して、牧村氏が出した回答だ。自分で選び取った名前は「アイデンティティ」で、他人につけられた名前は「カテゴリ」。大事なのは誰が名前をつけるかであり、他人からどう言われようと、自分はそこにあるということ。

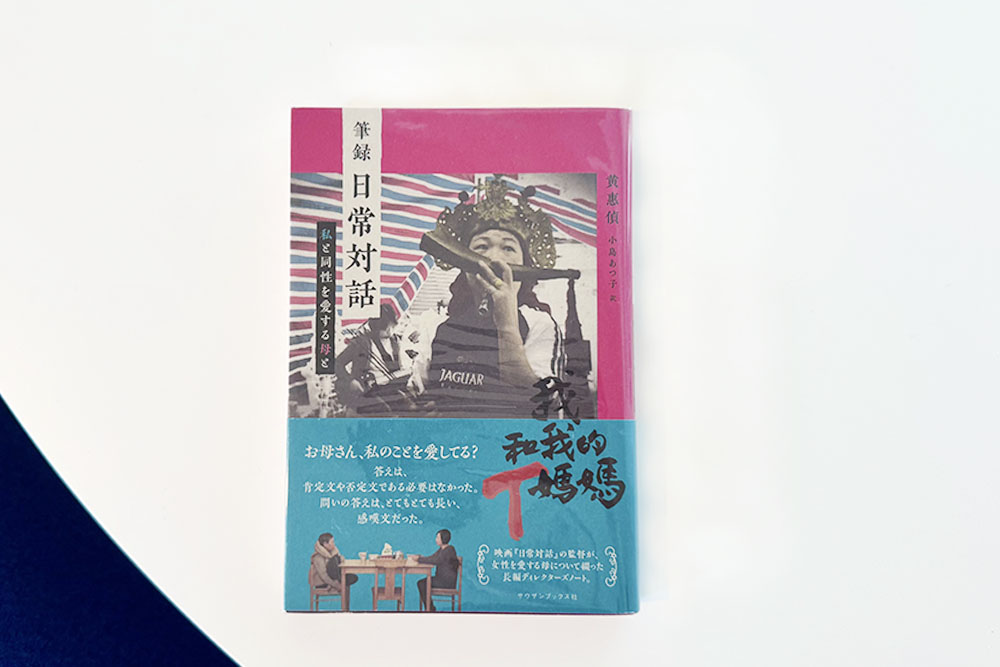

台湾発、映画『日常對話』の監督を務めたホアン・フイチェンによる、レズビアンである母親との日常的な対話を記録したもうひとつのセルフ・ドキュメンタリー。暴力を振るう父親からの逃亡、小学校すら卒業できなかった貧しい過去など、壮絶な人生を歩んできたホアン氏。映画では、家族の愛憎、虐待、貧困といったテーマを扱いながらも、母親と監督の間の対話を通じて、家族の歴史を描いている。

本書を読むことで、映画でホモフォビアがほとんど描かれていないことの理由が明らかに。レズビアンである母親がどのように社会と向き合い、人生を歩んできたのか、そして娘がそれをどのように受け止め、理解を深めていったのか。飾らない言葉で語られている。

◆気づきの一文

「Different, but Not Less」(215頁4行目)

ーー「異なっている。でもそれだけだ」。一見すると“普通ではない”家族を持つことで不自由だと考える人もいるかもしれないが、実は自身の人生をより寛容で解放させるもの。違うことは不幸ではないと教えてくれる。

文・写真/山﨑穂花 @honoka_yamasaki

企画・編集/芳賀たかし

記事制作/newTOKYO