主にセクシュアリティ・ジェンダーの分野で執筆をしながら、ダンサーとしても活動するレズビアン当事者の山﨑穂花さん。「わたしとアナタのための、エンパワ本」では毎月、彼女の本棚の中から、自信や安心、ありのままの尊さを教えてくれた本(=エンパワ本)を、“気付きの一文”を添えて3冊紹介。

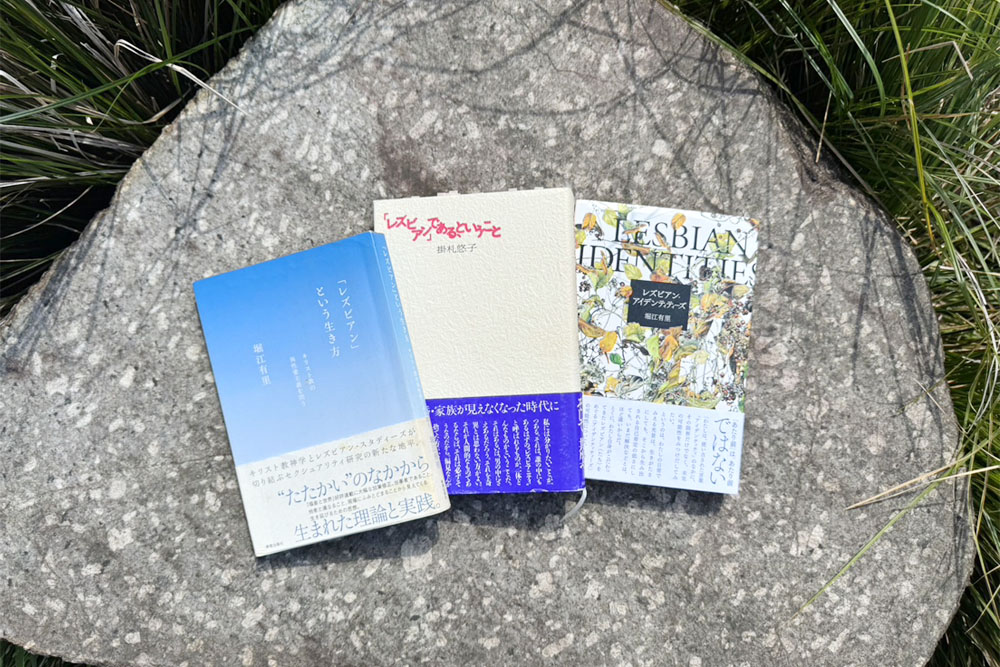

今回は、「レズビアンである、ということ」「「レズビアン」という生き方: キリスト教の異性愛主義を問う」「レズビアン・アイデンティティーズ」を、アナタのためにピックアップ。

1999年代前半における「カミングアウト本」。著者の掛札悠子は、自身がレズビアンであることと徹底的に向き合い、これまでの異性愛を前提とした社会に疑問を投げかけた。まだ「LGBTQ+」という言葉すら浸透していない時代で、彼女の勇気は「カミングアウト本」という枠には収まらない、従来の社会や人間が持つ考えを覆すものとなった。

また、「レズビアン」という言葉が今以上にポルノ的に消費されてきた時代背景がありながらも、掛札氏は自身を「レズビアンである」と実在する存在として、異性愛の文脈ではなく当事者の文脈として明言している。

◆気づきの一文

「同性愛者には、同性愛者であるがゆえに自分が背負わざるをえなかった『マイナスばかりの過去』を消化してプラスマイナスゼロの状態にまでもっていく機会がなにより必要である」(51頁6行目)

ーーレズビアンであることを隠してきたり、カミングアウトしてもネガティブな反応を受け取ったりした経験を持つ当事者は少なくない。「ビアンはメンヘラが多い」という言説が当事者間でも自嘲的に出回るが、自己肯定感が低いとされる理由の一つとして、異性愛者と同等のスタート地点に立たせてもらえない不公平な社会が影響していることに他ならない。

キリスト教神学という切り口から、レズビアンについて学術的に捉える一冊。宗教によっては同性愛に対する考え方は異なるものの、伝統的な教会では同性愛を「罪」と捉える場合も珍しくない。レズビアンでありキリスト者である著者は、キリスト教を信仰する中で当事者であるが故に直面する“しんどさ”を抱えながらも、闘うことを選んだ。

それは、自身がレズビアンであることを受け入れると同時に、目の前にある差別と向き合うことにもなる。現場で浮かび上がるホモフォビア(同性愛嫌悪)に直面しながらも、それでも協会と繋がっていたい彼女の視点から「レズビアンとは」について考える。

◆気づきの一文

「わたしが思うのは、そこに“生きた人間”がいる、ということに、どれだけの想像力を働かせることができるのか、ってことだ」(57頁13行目)

ーー宗教的視点から同性愛について考える時、「聖書」にのみ向き合って解決できることなのか。これは聖書に限らず、政治や社会問題を議論する際にも共通しているように感じる。当事者不在の議論は、私たちを消しかねないのだ。

冒頭の「自己の存在を人(他者)から認識されないことは、誰にとっても、その〈生〉───“生きている”こと、そしてそれをめぐるさまざまな事柄───を無意味だと実感する出来事なのかもしれない」(20頁1行目)とあるように、当事者が「今ここにある」ことを示す一冊となっている。

「当たり前」を「当たり前」と認識しないこと。そもそもレズビアンって何?という問いから、認識や価値観、考えの幅を広げていく。

◆気づきの一文

「また、レズビアンという名を引き受けようとするとき、そこには、女である自己と、もうひとりの女である他者に、性欲望が向かうことが必要なのか、もしくは、両者のあいだに性行為の介在が必要なのか(そもそも、男の身体が不在のなかで性行為とされるものは成立するとみなされてきたのか)」(327頁13行目)

ーー 一体、レズビアンとは誰のことなのか。結局、多種多様な性のあり方が存在する中で、コレといった定義をつけるのは難しいので、常に暫定的で主観的な言葉だ。しかし、自分一人の女性として他者の目に映った時、レズビアンであることの事実は抹消される場合がほとんどだ。

本来であれば本人が決めることを他者による認識によって消されてしまう。だからこそ、私たちには「レズビアン」という言葉が必要だ。

文・写真/山﨑穂花 @honoka_yamasaki

企画・編集/芳賀たかし

記事制作/newTOKYO